|

L'histoire

sociale a bien souvent été occultée par l'histoire des puissants.

Celle-ci n'est en fait que la face apparente de l'iceberg. Cette

page a pour but de présenter des moments importants de cette lente

construction.

La

préhistoire (avant 1789)

Le syndicalisme

moderne nait avec la révolution industrielle au cours du XVIIIème

siécle. Cependant les mouvements sociaux, les jacqueries, les révoltes,

ou même les révolutions ont déjà eu lieu dans le monde pré-industriel.

Comment ne pas

oublier la célèbre révolte des esclaves mené par Spartacus entre

73 et 71

avant l'autre, mais aussi au moyen-âge avec :

- des jaqueries

en 1358 (20 000 morts tout

de même !),

- des révoltes

contre les impôts en 1382,

- les émeutes

contre la vie chère et le pain en 1529,

- la grève

des typographes lyonnais en 1539

qui dure 4 mois.

L'organisation

sociale du travail s'organise sous la forme de corporations, confréries

religieuses ou non, qui rapidement vont se diviser en deux :

- Les corporations

patronales réglées (une centaine en 1268),

qui deviennent les corporations jurées ou jurandes sous le règne

de Philippe le Bel.

- Les organisations

de compagnonnage qui regroupent les ouvriers, unis en réaction

aux corporations de commerçants ou artisans "patrons".

Notons l'ouverture

de la première agence pour l'emploi par Théophraste Renaudot (père

des journalistes) en 1631.

Le clivage entre

maîtres et compagnons est important, il devient de plus en plus

difficile de passer de compagnon à maître, cependant, on reste dans

un contexte très corporatiste, assez élitiste dans un environnement

très rural.

En 1789,

la population française est de 27 millions d'habitants répartis

en ::

- 300.000 nobles,

- 150.000 dans

le clergé,

- 100.000 rentiers,

- 200.000 intellectuels,

professions libérales,

- 1 million

d'artisans et de commercants,

- 2 millions

de salariés et d'ouvriers,

- ... 23 millions

de paysans !

A noter que

4 à 5 millions de personnes vivaient dans la misère.

Le XVIIIème

siècle, siècle des lumières et des révolutions, est à l'origine

du monde moderne. Que ce soit dans les domaines de l'organisation

politique, de l'organisation économique ou de l'organisation sociale,

le monde post révolutionnaire bouleverse l'ordre ancien.

Haut

de page

La

révolution industrielle

(de 1789 à 1895)

Et l'on commence

d'abord par la révolution de 1789.

Le mot d'ordre est : liberté. La révolution abolit les corporations

de l'ancien régime (loi Allarde le 2 mars

1791). Cependant, la liberté c'est bien beau, mais cela

pose des problèmes. Les patrons paniquent à l'idée que leurs ouvriers

puissent se coaliser contre eux. Déjà quelques mouvements sociaux

se produisent et, pour mettre fin à ces velleïtés révolutionnaires,

la loi Le Chapelier est votée le 14 juin

1791. Cette loi interdit aux ouvriers la grève, le droit

d'association et de coalition.

Le siècle qui

s'annonce voit l'industrie se développer -avec les familles Peugeot

(à partir de 1790 industrie

de l'acier), de Wendel à Hayange (sidérurgie), Schneider au Creusot-,

le capitalisme se déployer fortement, les luttes ouvrières s'affirmer

et l'émergence de deux blocs antagonistes ... la gauche et la droite.

Les patrons

sont les propriétaires de l'outil de travail, c'est donc eux qui

décident quoi faire de leurs profits ; les ouvriers ne peuvent que

vendre leur force de travail, leur seul pouvoir résidant dans le

rapport de force qu'ils pourront construire et la solidarité qui

les animent.

En 1803,

le livret ouvrier devient obligatoire. Ce livret est rempli par

les différents patrons de l'ouvrier. Sans celui-ci, un ouvrier est

considéré comme un vagabond ! Il ne fut aboli qu'en 1890.

En 1806,

les premiers conseils de prud'hommes sont élus. Les ouvriers étaient

électeurs et éligibles, mais les conseils sont majoritairement formés

de patrons. Ils ne deviennent paritaires qu'en 1907

(loi du 27 mars 1907).

Le 3

janvier 1813, un décret interdit de faire descendre dans

les mines les enfants de moins de ... 10 ans.

En novembre

et décembre 1831, les canuts

de Lyon, ouvriers de la soie, se révoltent contre leurs patrons.

Ceux-ci refusent d'établir un salaire minimal. 40 000 ouvriers contre

20 000 soldats en armes. L'"ordre" est rétabli en décembre.

Jusqu'en 1848,

l'agitation ouvrière est forte, et est intimement liée à l'agitation

politique pro-républicaine.

Le premier accord

sur un tarif "syndical" est signé en 1843

entre la Chambre patronale des imprimeurs et la Sté typographique

de Paris (créée en 1839).

C'est également

à cette époque que l'on s'aperçoit des conditions épouvantables

de vie des ouvriers. A Lille, seul un enfant sur vingt atteint l'âge

de 5 ans. Et les recrues pour l'armée sont de plus en plus rachitiques.

Le Docteur René Villermé décrit ces conditions dans son Tableau

de l'état physique et moral des ouvriers dans les fabriques de coton,

laine et soie. De nombreuses personnalités s'émeuvent de cet état,

et, poussée par les républicains et certains députés catholiques

sociaux, la première loi sur la durée du travail est votée. Le 24

mars 1841 il est interdit d'employer plus de 8h par

jour les enfants de 8 à 12 ans et plus de 12 h par jour les enfants

de 12 à 16 ans ...

C'est pour vérifier

l'application de cette loi qu'est créé, toujours en 1841

le système des inspecteurs du travail. Mais ceux-ci sont bénévoles

!!!

|

|

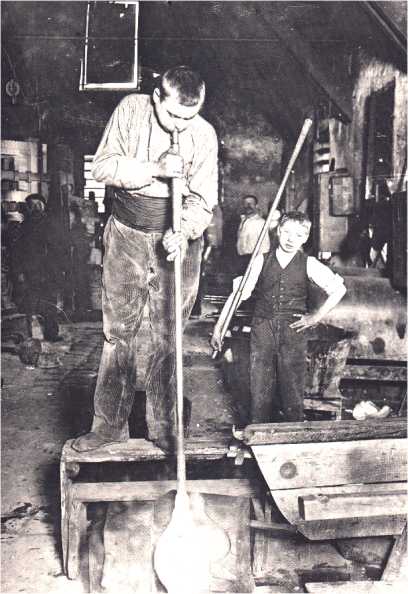

Le

souffle de la jeunesse ...

|

Vient la révolution

de 1848. L'abolition de l'esclavage,

la journée de travail limitée à 10h (il faudra de nombreuses grèves

pour faire appliquer la loi), et la création des ateliers nationaux

de février à avril. Mais en juin, les ateliers sont dissous, les

émeutes et barricades n'empêchent pas le retour des forces réactionnaires

et les avancées sociales ne sont plus qu'un souvenir. La durée maximale

du travail repasse à 12h et en 1849

les coalitions sont interdites.

De 1848

à 1884, le droit social évolue

lentement, seules sont acceptées, au fur et à mesure, les sociétés

de secours mutuels. Elles restent néanmoins sous la coupe du pouvoir,

celui-ci nommant leur président. Les lois deviennent moins coercitives,

le délit de coalition est supprimé et le droit de grève rétabli

en 1864 ; la loi reconnaît les coopératives en 1867.

|

|

|

|

Exemple

de société mutuelle

|

Forte

influence du compagnonnage et de la maçonnerie

|

|

|

|

Association

philanthropique et humaniste ouvrière. Là encore l'influence

de la maçonnerie

|

Le patronat

s'organise lui aussi. Du Comité des indutriels de l'Est en 1835

au Comité des intérêts métallurgiques et au Comité des houillères

en 1846 naissent des intérêts

communs et des idées d'association. Le fameux Comité des forges

se crée en 1864 et exercera

une influence considérable sur les millieux industriels jusqu'en

1936.

|

|

|

Le

comité des forges en 1914. Dans le rond bleu, un certain Schneider,

dans le rond rouge, un certain M. de Wendel (aïeul du baron

Ernest-Antoine ...)

|

Le 19

mai 1874, une loi réduit la durée du temps de travail

des femmes et des enfants. Le corps des inspecteurs du travail est

créé, mais est numériquement faible. Ce n'est qu'en

1892 qu'il prend réellement consistance.

Cette période

est extrêmement propice à l'agitation politique et sociale. Contre

les tenants de l'ordre, tant politique qu'économique, s'organisent

des forces aux idées progressives. On y trouve autour du mouvement

socialiste les trois grandes options de gauche :

- révolutionnaires

libertaires (anarchistes) autour de personnalité comme Proudhon,

Bakounine,

- révolutionnaires

autoritaires (futurs communistes) autour de Marx et Engels,

- réformistes

(futurs socialistes).

Ces différentes

options se retrouvent bien évidemment au sein du mouvement social

et ouvrier.

Ce mouvement

va connaître l'un des drames de son histoire avec la commune de

Paris. Il en sort décimé, mais l'idée elle, ne meurt pas. La république

prend racine après 1879, les

chambres syndicales se créent, les congrès ouvriers s'organisent

(1876 à Paris pour le premier).

Le 21

mars 1884 la loi Waldeck-Rousseau autorise le syndicat

professionnel. La liberté syndicale est enfin reconnue. La plupart

des syndicats sont d'obédience socialiste, "rouges", mais on note

l'émergence de syndicats d'inspiration chrétienne (Syndicat des

employés du commerce et de l'industrie en 1887)

s'opposant à la fois au capitalisme libéral et au socialisme. Les

patrons ne sont pas en reste. Quelques ouvriers bien dociles font

l'affaire pour les syndicats qui prennent des insignes jaunes (1899).

Les syndicats

"rouges" ou "noir" se fédèrent.

Deux fédérations

se créent :

- La fédération

nationale des syndicats (1886)

- La fédération

nationale des bourses du travail (1892),

|

Les drames

continuent de parsemer le long chemin de l'émancipation ouvrière.

Le 1er mai 1891, à FOURMIES,

la troupe tire sur des grévistes. Il y a 9 morts dont un enfant

de 11 ans. L'agitation continue, des grèves éclatent, les

revendications -celle des huit heures notamment- sont fortes,

et le droit social évolue :

- 2

novembre 1892 : les femmes et les moins de 18

ans ne peuvent pas travailler plus de 11h par jour, les

hommes 12h.

- 12

juin 1893 : loi sur les normes d'hygiène et de

sécurité du travail.

- 2

avril 1898 : lois sur les accidents du travail.

|

|

|

|

Désiré

Lenne, 13 ans en 1898, âge légal pour le turbin ...

|

Du 23

au 28 septembre 1895, à LIMOGES, 75 délégués représentants

28 fédérations, 18 bourses du travail, 126 syndicats non fédérés

créent une organisation unitaire et collective. La fédération nationale

des syndicats ne se joint pas à cette organisation, la fédération

nationale des bourses du travail, bien qu'à l'origine, reste extérieure.

Cette

organisation prend le nom de Confédération

Générale du Travail.

Haut

de page

Premières

victoires (1895 à 1914)

|

|

Un geste de victoire

...

et deux compagnons qui suivent toutes les luttes !

|

Quelques

patrons organisent des ouvriers dociles et l'on voit apparaître

dès 1899 et en 1901,

en réaction à la grève de Montceau-les-mines, un syndicat arborant

des insignes jaunes. Ces syndicats se fédèrent en 1904.

Ils ne compteront pas plus de 100 000 membres (500 000 pour la CGT).

Leurs positions se radicalisent et deviennent de plus en plus extrémistes.

Le patronat les lâche. Il existe encore de nos jours des syndicats

jaunes ou d'extrême droite. Leur influence est cependant mineure

sauf dans certains secteurs ... et certaines sociétés.

Deux

types de syndicalisme existent alors en France :

- Le syndicalisme

"rouge", à vocation révolutionnaire,

- Le syndicalisme

chrétien se référant à l'encyclique "Rerum Novarum" du

pape Léon XIII datant de 1891,

1901

: création de l'Union des Industries Métallurgiques et Minières,

1902

: Congrès de la CGT à Montpellier. Ce congrès réunit les délégués

de 29 Fédérations nationales, 56 Bourses du travail, 373 syndicats.

La Fédération nationale des bourses du travail ayant fusionné avec

la CGT, on peut acter définitivement la naissance de la centrale

syndicale ouvrière. C'est Victor Griffuelhes qui est élu secrétaire

général.

La structure

actuelle de la CGT (fédérations et unions départementales confédérées)

date de cette époque.

1904

: 8ème congrès de la CGT. Les oppositions entre réformistes et révolutionnaires

s'expriment. Les syndicalistes révolutionnaires -proches de la tendance

anarchiste- sont toujours majoritaires. C'est également cette année

qu'a lieu le premier congrès du syndicalisme chrétien. La campagne

pour les 8 heures quotidiens débute (la durée maximale est toujours

fixée à 10 heures). Les mineurs l'obtiennent en 1905

|

|

|

La campagne pour

les 8 heures quotidiens débute (la durée maximale est toujours

fixée à 10 heures).

|

Les

mineurs l'obtiennent en 1905

|

En 1906

est votée la première loi sur les retraites ouvrières. Le repos

hebdomadaire est institué, et le ministère du Travail créé. C'est

également le moment d'une terrible catastrophe minière à Courrières.

Plus de 1000 morts après un coup de grisou. Des grèves fortement

réprimées éclatent dans le pays.

|

|

|

|

La

solidarité ...

|

d'un

côté,

|

|

|

|

|

La

répression ...

|

de

l'autre.

|

Au congrès d'Amiens,

la CGT adopte la charte qui institue l'indépendance du syndicalisme

et la lutte des classes.

En 1908

Les secrétaires de la CGT sont arrêtés et la bourse du travail de

Paris fermée à la suite de l'échec de la grève générale. Le principe

de la grève révolutionnaire en cas de guerre est adopté au 10ème

congrès qui a lieu à Marseille.

En

1909 c'est Léon Jouhaux qui est élu secrétaire général

de la CGT. La CGT se dote d'un journal : "La Vie Ouvrière".

1910

: Loi sur les retraites ouvrières, constitution du Code du travail.

1913

: Loi instituant le repos des femmes en couches,

1914

: Loi interdisant certains travaux aux femmes et aux enfants.

De 1911

à 1914 ont lieu de nombreux

rassemblements pacifistes, des rappels se font pendant les congrès

pour appuyer les mots d'ordres de grèves insurrectionnelles en cas

de guerre. Et pourtant ... le 4 août 1914,

aux obsèques de Jean Jaurès, assassiné le 31 juillet Léon Jouhaux

annonce le ralliement de la CGT à la guerre et à l'Union sacrée.

Seuls quelques militants, au rang desquels on trouve Pierre Monatte,

quittent la centrale en signe de désaccord avec ce ralliement.

Haut

de page

De

l'union sacré aux scissions (1914à1948)

décembre

1914 : Pierre Monatte démissionne du Comité Confédéral

de la CGT.

1917

: Le 1er mai a lieu un grand meeting contre la guerre ; puis, en

paralèlle avec les mutineries de soldats, ont lieu de grandes grèves

dans les usines d'armement et de la métallurgie. En novembre, a

lieu la révolution d'Octobre -à cause du calendrier grégorien- en

Russie, deuxième révolution de 1917 (la première ayant eu lieu en

mars), qui porte les bolcheviks au pouvoir.

1919

: La Confédération internationale des syndicats chrétiens se crée

en mars. En France, en novembre, se crée la deuxième grande confédération

syndicale : la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens.

En juillet a lieu la création de la Confédération Générale de la

Production Française, syndicat patronal.

C'est

en 1919 qu'ont lieu de grandes avancées

sociales avec notamment le vote de la loi sur les conventions collectives

et, le 23 avril, le vote de la loi

sur les huit heures.

Un

grand débat agite alors les syndicalistes : faut-il adhérer à la

IIIème Internationale (créée par Lénine) ; autrement dit, le débat

entre révolutionnaires et réformistes reprend. Les partisans de

l'adhésion (révolutionnaires) sont minoritaires. Ils fondent les

Comités syndicalistes révolutionnaires. Après de nombreux épisodes

et affrontements d'idées, la sission se produit en 1922.

Les minoritaires, proches des communistes -ils existent depuis le

congrès de Tours en 1920- fondent

la CGT-U (U pour Unitaire).

En 1925 a lieu la reconnaissance

du fait syndical chez les fonctionnaires. En 1926

a lieu la constitution de la CGT-SR (Syndicaliste révolutionnaire)

qui regroupe, autour de Pierre Monatte les militants proches du

mouvement anarchiste.

24

avril 1930 : Loi sur les assurances sociales.

15

mai 1931 : Encyclique "Quadragesimo Anno", actualisant

"Rerum Novarum".

|

|

Propagande

patronale des années 30.

|

11

mars 1932 :

Loi généralisant les allocations familiales.

1934 : émeutes et manifestations

fascistes et anti-fascistes. A la fin de l'année, la CGT et la CGT-U

envisagent l'unité syndicale.

1936

: La CGT compte 785 000 adhérents. Le Congrès de Toulouse

en Mars scelle la réconciliation. La CGT se réunifie. Suite à la

victoire du Front populaire en mai, les grèves et occupations d'usines

aboutissent à la signature des accords de Matignon : lois sur les

conventions collectives, 40 heures hebdomadaires

et 2 semaines de congés payés.

1937

: la CGT compte 5 millions d'adhérents.

1938

: la mort du Front populaire et l'arrivée de Daladier provoquent

un retour en arrière. La répression contre la CGT est féroce. Les

reculs sociaux importants.

1939

: En septembre, c'est la guerre, les communistes sont exclus de

la CGT.

Le

16 août 1940 les centrales patronale (CGPF) et ouvrières

(CGT et CFTC) sont dissoutes. Pendant la guerre, les syndicalistes

participent activement à la résistance. La CGT propose même l'unité

organique à la CFTC en septembre 1944.

Celle-ci refuse. Dans le même temps, les cadres opposés aux idées

de la CGT mais syndicalistes dans l'âme, se confédèrent dans une

organisation : Confédération Générale des Cadres. Au sein de la

CGT des cadres s'étaient organisés avant la guerre formant le Groupement

National des Cadres. Cette organisation donnera naissance à l'UGIC

puis à l'UGICT, organe de la CGT spécifique aux cadres et techniciens.

1945

: Ordonnance sur les comités d'entreprise, ordonnances sur la sécurité

sociale. En décembre, création du journal "Force Ouvrière". La CGT

compte près de 5,5 millions d'adhérents.

1946

: Sous l'impulsion du ministre socialiste de l'Industrie, création

du Conseil National du Patronat Français.

1947

: la tension est grande. Les partisans et les opposants au Plan

Marshall s'affrontent. Cette fois-ci, les militants proches du parti

communiste sont majoritaires. Les minoritaires, menés par l'un des

secrétaires de la CGT, Léon Jouhaux, scissionnent en décembre et

fondent la CGT-Force Ouvrière plus connue sous le nom de FO. C'est

en 1948 qu'a lieu le congrès

constitutif de FO. Dans l'éducation nationale, afin de préserver

l'autonomie syndicale et éviter la sission, a lieu la création de

la FEN.

Haut

de page

Période

contemporaine (1948 à 1995)

A

la fin de l'année 1948, est

organisé la première conférence nationale des Comités d'Entreprise.

1949

: le 13 juillet, un décret du

"Saint Office" excommunie tous les catholiques qui professent les

doctrines matérialistes des communistes. En décembre,

la scission du début de l'année à la Fédération Syndicale Mondiale

voit la naissance de la Confédération Internationale des Syndicats

Libres.

1950

: Création du SMIG, élection

pour les caisses de sécurité sociale et des allocations familiales

(CGT : 49,6%, CFTC : 21,3% et FO : 15,1%).

1952

et 1953 : des grèves très dures

et fortement réprimées (7 morts le 13 juillet

1953) font suite aux arrestations de représentants syndicaux

CGT importants ainsi que des députés communistes. En aout 1953

a lieu une grève dans le secteur public avec plus de 2 millions

de grévistes. Le 21 août, FO

et CFTC trahissent les grévistes provoquant de graves crises dans

ces deux centrales.

1956

: Suite aux accord chez RENAULT, la 3ème

semaine de congés payés est acquise en février.

1961

: En avril, la CGT, la CFTC et la FEN lancent un mot d'ordre de

grève générale contre le putsch des généraux en Algérie. Le 17

octobre, une manifestation d'Algériens se termine par

un massacre (près de 60 morts). C'est M. PAPON Maurice qui est préfet

de police. Il faudra près de 40 ans pour reconnaître la vérité.

1962

: Le 8 février, une manifestation

contre l'OAS dégénère. La réaction brutale des policiers fait 9

morts (ils sont tous à la CGT) au métro Charonne.

1964

: Les 6 et 7 novembre a lieu

un congrès extraordinaire de la CFTC. La référence chrétienne est

retirée, c'est la naissance de la CFDT. Cependant, une minorité

en désaccord garde l'appellation CFTC. Il y a donc scission. Création

de l'UGIC (Union Générale des Ingénieurs et Cadres CGT) qui devient

rapidement UGICT (Union Générale des Ingénieurs, Cadres et Techniciens

CGT).

1966

: Premier accord unitaire national CGT-CFDT.

1967

: Grève générale pour la défense de la Sécurité sociale. CGT-CFDT-FO-FEN

1968

: Agitation étudiante à partir du mois de

février. Le 1er mai,

grosse manifestation CGT à Paris (la première depuis 1954).

La répression policière envers les étudiants bat son plein et finit

par indigner la population. Le 13 mai,

manifestation nationale à l'initiative de la CGT qui regroupe la

CGT, la CFDT, FO, la FEN et l'UNEF. Le mouvement continue et la

grève générale (10 millions de grévistes) éclate le 20

mai. Le 27 mai sont

signés les accords de Grenelle. Les acquis sociaux sont importants

: 40h définitifs, 4ème

semaine de congés payés, et surtout l'entrée

du droit syndical dans l'entreprise.

1970

: Accord syndicats-CNPF sur la mensualisation, sur la formation

professionnelle. Accords entre la CFDT et la CGT sur de nombreux

axes revendicatifs.

1972

: La barre des 500 000 chômeurs est dépassée (600 000 le 31/12).

1973

: Création de la Confédération Européenne des Syndicats qui refusera

-à cause des pressions des autres syndicats français- l'adhésion

de la CGT jusqu'en ... 1999

!

1976

et 1977 : De nombreuses grèves

éclatent contre le plan Barre d'austérité.

1978

: En avril, la CGT quitte la FSM en critiquant l'attitude des pays

socialistes vis à vis du syndicalisme. Le même mois, la CFDT, proche

des thèses autogestionnaires, annonce son "recentrage", qui sera

confirmé au congrès de mai.

1981 : F. Mitterrand est élu

président de la république.

1982

: En janvier, ordonnances sur les 39 heures

et la cinquième semaine de congés payés,

en mars, ordonnance sur la retraite à 60

ans. En aout, octobre et novembre, lois sociales (lois

Auroux), sur les libertés dans l'entreprise, le développement des

institutions du personnels, les négociations collectives, les CHS-CT,

le droit d'expression des salariés ... Le siège de la CGT est transféré

à Montreuil (c'est le siège actuel).

1983

: Elections à la sécurité sociale (les dernières). La CGT remporte

29% des voix. Il y a 47,38% d'abstentions.

1984

: La CGT refuse de signer les accords sur la flexibilité.

1986

: J. Chirac premier ministre. L'autorisation administrative de licenciement

est supprimée, 65 groupes industriels sont privatisés. En décembre,

pendant les manifestations étudiantes, Malik Oussekine est assassiné

par des policiers. Ceux-ci seront lourdement condamnés à ... 3 ans

de prison avec sursis.

1988

: J. Chirac se plante lamentablement face à Mitterrand.

1989

: Marc BLONDEL secrétaire général de FO. en

mars, FO et CGT refusent de signer l'accord sur l'aménagement

du temps de travail. Le 9 novembre,

le mur de BERLIN s'effondre. Suivront 2 ans de bouleversements internationaux

-en ex Union soviétique, dans les pays de l'Est de l'Europe, en

Afrique du Sud-, qui modifieront en profondeur le monde et ouvrent

la porte à la globalisation économique.

1990

: Manifestations un peu partout en FRANCE contre les régressions

sociales et contre la CSG. La CFDT brille par son absence sur des

sujets assez chauds, malgré la présence de syndiqués de cette centrale

dans les mouvements.

1991

: Assassinats de quelques milliers d'Irakiens en janvier et février

et sauvetage stratégique d'un émirat arabe. Mouvements sociaux importants

avec notamment celui des infirmières qui font un sit-in devant le

ministère de la santé. Comme d'ab, elles se feront, elles aussi,

matraqués par les forces dites "de l'ordre".

1992

: Louis Viannet est élu secrétaire général de la CGT. Les agents

de l'ANPE se mettent en grève pour protester contre les mesures

de plus en plus répressives vis à vis des chômeurs. En mai, la FEN

exclut deux de ses syndicats d'opposition (le SNES et le SNEP).

En octobre, Nicole Notat remplace Jean Kaspar, contraint par le

Bureau National de la CFDT, six mois après sa réélection, à la démission.

Le

27 octobre 1992, les cheminots de 14 pays européens (les

12 de la CEE + l'autriche et la suisse) se mettent en grève. Tous

les syndicats participent.

1993

: En avril, naissance de la

FSU, née du regroupement des syndicats exclus de la FEN (il y en

a 13). E. Balladur devient premier ministre. Création de l'UNSA,

union des syndicats autonomes.

1994

: De nombreuses manifestations contre le SMIC jeunes (le CIP), nouvelle

invention patronale relayée par Balladur.

1995

: J. Chirac gagne enfin ses élections. Il est content. Le jovial

A. Juppé devient premier ministre.

Le

11 septembre 1995, un comité confédéral national extraordinaire

a lieu à Limoges.

1995

: La CGT est centenaire.

En novembre et décembre,

des grèves éclatent pour protester contre le plan Juppé de transformation

de la sécurité sociale. Les cheminots et les fonctionnaires, relayés

par des salariés du privé, participent au "Juppéthon" -mettre le

maximum de salariés dans les rues-. Le mouvement est un semi-succès,

malgré les efforts de propagande des télévisions contre les méchants

grévistes qui causent des bouchons et qui empêchent les autres de

travailler et les efforts pathétiques du premier ministre pour expliquer

que sa réforme et la meilleure et qu'il doit tout expliquer à ces

couillons de français qui font chier à pas vouloir le comprendre...

1997

: J. Chirac ne sait pas quoi faire. Il dissout l'assemblée. Contre

toute attente, le PS remporte les élections. C'est le désopilant

L. Jospin qui remplace le jovial A. Juppé. En novembre, M. Aubry

convoque les syndicats. Elle annonce qu'à partir de 2000, le temps

de travail hebdomadaire sera limité à 35h. J. Gandois, patron des

patrons, ex patron de Martine par ailleurs, sort furieux de la réunion.

Les yeux de D.Kessler, eux, sortent de leurs orbites. Quoi ? Aubry/Blum

même combat ? Gandois démissionne de son poste de président du CNPF

et c'est donc un "tueur" -les propos sont de J. Gandois- qui sera

nommé à la tête du CNPF.

Haut

de page

Aujourd'hui.....

1998

: E.A. Seillière de Laborde, baron mais pas d'agneau, petit-fils

d'un certain de Wendel, devient officiellement président du CNPF.

Celui-ci change de nom pour s'appeler le MEDEF, "MouvEment Des Entrepeneurs

de France ... Il lance la campagne politique de la droite qui est

incapable de proposer un programme aux Français ...

En

juin, la loi sur les 35 heures est adoptée.

En

décembre Bernard THIBAULT est

élu secrétaire général de la CGT.

1999

: Dans la nuit du 22 au 23 juin, deux syndicats trahissent les salariés

et les syndiqués de leur centrale en signant un accord de branche

pour les 35 heures. Il vallait mieux rester aux 39 heures chez SYNTEC

...

2001

: L'odyssée continue. On peut s'apercevoir facilement que, bien

que plus d'un siècle se soit écoulé depuis la légalisation du syndicalisme,

bien que les esprits et la société aient évolués, la lutte entre

les divers types de pouvoirs et contre-pouvoirs existe encore, est

réelle, palpable et que les conservateurs, les réformateurs et les

révolutionnaires font encore partie de notre monde moderne. Comment

ne pas être surpris, devant les discours, intentions et parfois

chantages exercés par le MEDEF à propos de sujets qui, certes, méritent

le débat, exigent la confrontation d'idées mais certainement pas

le retour en arrière qu'on tente de nous imposer !

2001

: Le parti communiste français et la CGT mettent fin à un accord

de 1947 qui impliquait que le secrétaire général de la CGT devait

siéger au comité central du PCF, aujourd'hui " Conseil national

du PCF "

2003

: malgrés les nombreuses manifestations Chérèque

(CFDT) signe tout ce que le MEDEF ou le gouvernement lui mettent

sous les yeux. Protestations parmis les militants. Plusieurs miliers

d'entre eux quittent la CFDT pour rejoindre en grande partie la

CGT.

2004

: suite aux 50 propositions De virville le MEDEF arrive en mars

avec ses "44 propositions pour moderniser le Code du Travail".

En fait le MEDEF propose une destruction pure et simple du droit

social.

Il est grand temps que les salariés se réveillent...

Il

y a encore beaucoup à faire en matière de progrès social en France,

en Europe et dans le monde. Les problèmes posés sont les mêmes qu'il

y a un siècle, le contexte est différent.

La

misère n'a pas été éradiquée, mais on ne meurt plus de faim en France.

Le

chômage est toujours un fléau, mais on n'est plus ruiné dès la perte

d'un emploi.

L'égalité n'existe pas dans nos entreprises, mais les salariés ont

cependant un rôle plus important en matière de contre-pouvoir.

Alors

? Réforme ? Révolution ? Collectivisme ? Individualisme ? Stock-options

pour tout le monde ? Du pain, du vin, du boursin ? Toutes les questions

sur l'évolution de notre société sont utiles ; elles doivent être

débattues en toute connaissance de cause ; en aucun cas nous pouvons

accepter qu'on nous impose des diktats comme cela semble être la

volonté patronale actuelle. C'est la démocratie qui doit l'emporter.

Et il y a encore du boulot !!!

Les

questions des retraites, de la répartition de la richesse créée,

de la démocratie dans l'entreprise, de la santé au travail, de l'assurance

chômage, de la formation professionnelle et tant d'autres restent

posées.

A

nous de proposer des réponses alternatives.

Paix

et fraternité ! Vive la liberté ! @+

Haut

de page

|